每日經濟新聞 2022-08-28 12:39:37

在一片有關人口老齡化和勞動力銳減的擔憂聲中,美國布朗大學經濟學教授奧戴德·蓋勒(Oded Galor)發出一種截然不同的聲音:“與他們不同,我認為全球人口下降是人類有史以來最好的事。”

每經記者|楊棄非 每經編輯|劉艷美

人口下降的鐘聲愈加逼近。

不久前,《求是》雜志刊發署名為中共國家衛健委黨組的文章指出,“十四五”期間,我國總人口將進入負增長階段,“少子老齡化”將成為常態。

面臨類似情況的國家并不在少數。聯合國《2022年世界人口展望》預計,2022年至2050年期間,人口減少的國家將越來越多,高達61個國家或地區的人口將減少1%或更多。而基于中等生育率假設,全球人口將在2086年達到峰值的104億人。

在一片有關人口老齡化和勞動力銳減的擔憂聲中,美國布朗大學經濟學教授奧戴德·蓋勒(Oded Galor)發出一種截然不同的聲音。“與他們不同,我認為全球人口下降是人類有史以來最好的事。”在與城市進化論的對談中,他這樣說道。

奧戴德·蓋勒 圖片來源:受訪者提供

人口“問題”是如何變為人口“利好”的?

蓋勒將視角從看似“問題百出”的當代社會轉向更長的人類歷史進程中。他發現,人口邏輯的改變,發生在過去不過兩個多世紀的時間內:不僅人口真正步入快速增長期,并且人口增長與生活質量提升首次步調一致。而在歷史絕大部分時間里,人口增長反而加劇生活的困難——正如“馬爾薩斯陷阱”所昭示的那樣。

我們對人口的觀念是如何發生改變的?人類是否再次走到了“二選一”的兩難岔路上?不久前問世的蓋勒新作《人類之旅》中,他一系列突破思維慣性的觀點,或許將為我們帶來不一樣的思考。

《人類之旅》,奧戴德·蓋勒 著,余江 譯,中信出版集團,2022年8月

不妨先回到一個最基礎的問題:人口是如何實現增長的?

為更真實還原人口增長情況,蓋勒繪制了一條長達12000年的人口增長曲線。觀察的起點是最近一次冰期出現的公元前10000年,此后,人口并非經歷線性增長,而是出現三個明顯的增長期和三個明顯的平臺期。人口增長的秘密,就存在于增長期所對應的人類社會變革因素中。

若在歷史中一一對應就不難發現,人口快速增長總與技術進步呈現高度相關性。以出現在距今2000至4000年前的第一次人口增長為例,據蓋勒描述,當時正是古代世界大多數偉大城市誕生的時間,同時,創新在這個時期陡然加速,推動了動植物進一步馴化,以及耕種、儲存、交流與運輸的改善,也就是歷史上所說的新石器時代。

此后的兩次增長期,分別對應1000年維京海盜襲擊北歐海岸、中國首次將火藥用于軍事;以及1500年哥倫布在美洲探險。

由此引發的另一個問題是,科技進步帶來的增長為何如此短暫?人類“趨利避害”的生物性對人口增長的天然追求,反倒正是原因之一。

一個代表性觀點來自《人口論》作者托馬斯·馬爾薩斯。基于18世紀的社會現狀,馬爾薩斯發現人口增長的“死循環”:鐵犁種植法的發明提高了生產面包的能力,食物的豐饒并沒有讓村民減少勞作、享受閑暇,相反,由于富余產品讓他們能養活更多孩子,使村莊人口增加,但面包產量的增長是有限的,于是每個人的生活水平從增長迅速回到原始水平。

正如蓋勒總結,世界長期處于“馬爾薩斯陷阱”陰影之下,技術創新在推動人口進行一定增長后,總會進入抑制期,并且增長的人口抵消掉了一切物質繁榮,最終人口增長觸達創新界限后停滯。直到1800年前后,人口突然進入高速增長期。

這個特殊時間點上發生了什么?

與過去三次一樣,工業革命帶來的技術創新為人口增長做好準備。但與此前不同的是,新的變革改變了人口增長的底層邏輯。蓋勒將其形容為“變革之輪”,得益于兩方面累積效應:一是人口規模增長到能推動更大范圍創新的程度,二是隨著人口對環境培養出更強的適應性,推動文化改變——從對人口數量追逐向質量提升轉變,以擺脫“馬爾薩斯陷阱”。

將目光進一步聚焦于工業革命,更能深刻理解近年來人口變化的本質。

在《人類之旅》中,蓋勒將生育的選擇抽象為兩種效應的權衡。一方面是“收入效應”,即父母收入增加后,將增加子女培育中投入的資源總量;另一方面是“替代效應”,即父母為養育子女而非工作所犧牲的收入,也就是養育子女的機會成本。

兩難選擇在不同時期造成了人類對生育的不同選擇。他舉了三個家庭的例子來說明:

第一家是16世紀愛爾蘭農民凱利一家,擁有一小塊土地,三個孩子(一兒兩女),勉強能養活全家。美洲傳來一種新食物,叫土豆,產量比小麥高許多。種植土豆果然給凱利一家帶來大豐收,賣土豆賺到的錢讓凱利得以繼續生小孩。但因為種土豆不需要學習,孩子們都沒有讀書。他們依然耕種那小塊土地,人口多了,又陷入貧窮中,直到1846年,愛爾蘭土豆因病毒大幅減產。

第二家是19世紀早期的英格蘭農民工瓊斯一家,他們也有三個孩子(兩兒一女),在工業化沖擊下,全家放棄小塊農田,進城打工。工作累,但收入大大增加,瓊斯先生拿出一筆錢讓大兒子成為技師學徒,但因為資金有限,沒能拜師的二兒子這輩子很難脫離車間。

第三個是20世紀早期瑞典漁夫奧爾森一家,夫妻都識字,他們通過關系,從銀行中貸了一筆款,買了更大的漁船,他們也有三個孩子(兩兒一女),收入增加了,便將孩子送到貴族學校。奧爾森夫婦要求他們好好學習,以便將來得到高薪職位。

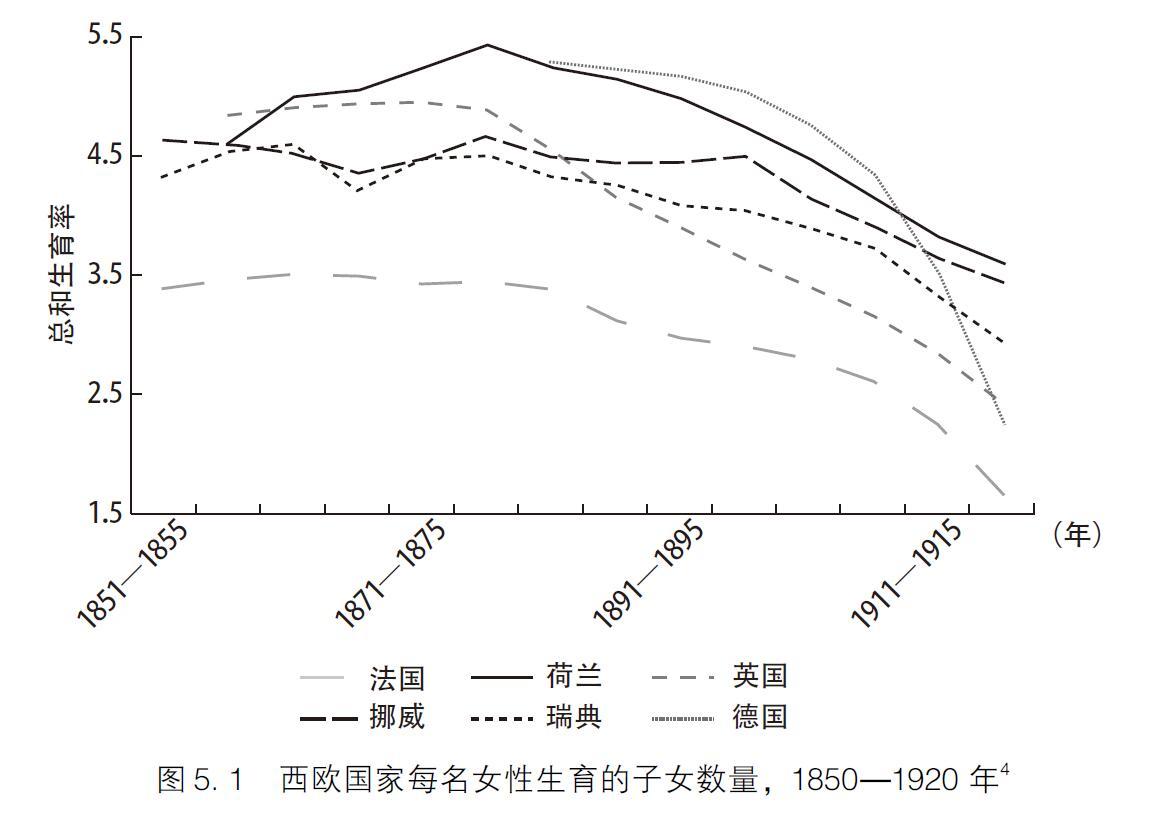

從三個例子中不難發現,隨著時間線不斷拉長,替代效應愈加超過收入效應,更多的錢被投向培育少數子女而非生育更多子女。

觀察工業革命以來的各種變化,蓋勒提出了兩方面主要原因:一是包括新機遇對受教育者的傾向上升、兒童死亡率下降、城鎮化率的上升等各類因素,讓父母投資教育的回報率大幅上升,壓減了生育的收入效應;二是性別工資差距縮小讓女性靠養育子女提升價值的唯一渠道被打開,隨之女性結婚年齡上升、生育率下降。

歸根結底,蓋勒認為,是整個科技景觀的變化,尤其是技術史無前例的更替速度,讓投資兒女教育成了所有父母的“必選項”。工業革命讓人力資本成為發展最重要的因素,這是蓋勒在書中提出的核心觀點。

更重要的是,伴隨人口結構改變、人口質量提升,個人的生活質量也得以大大改善。

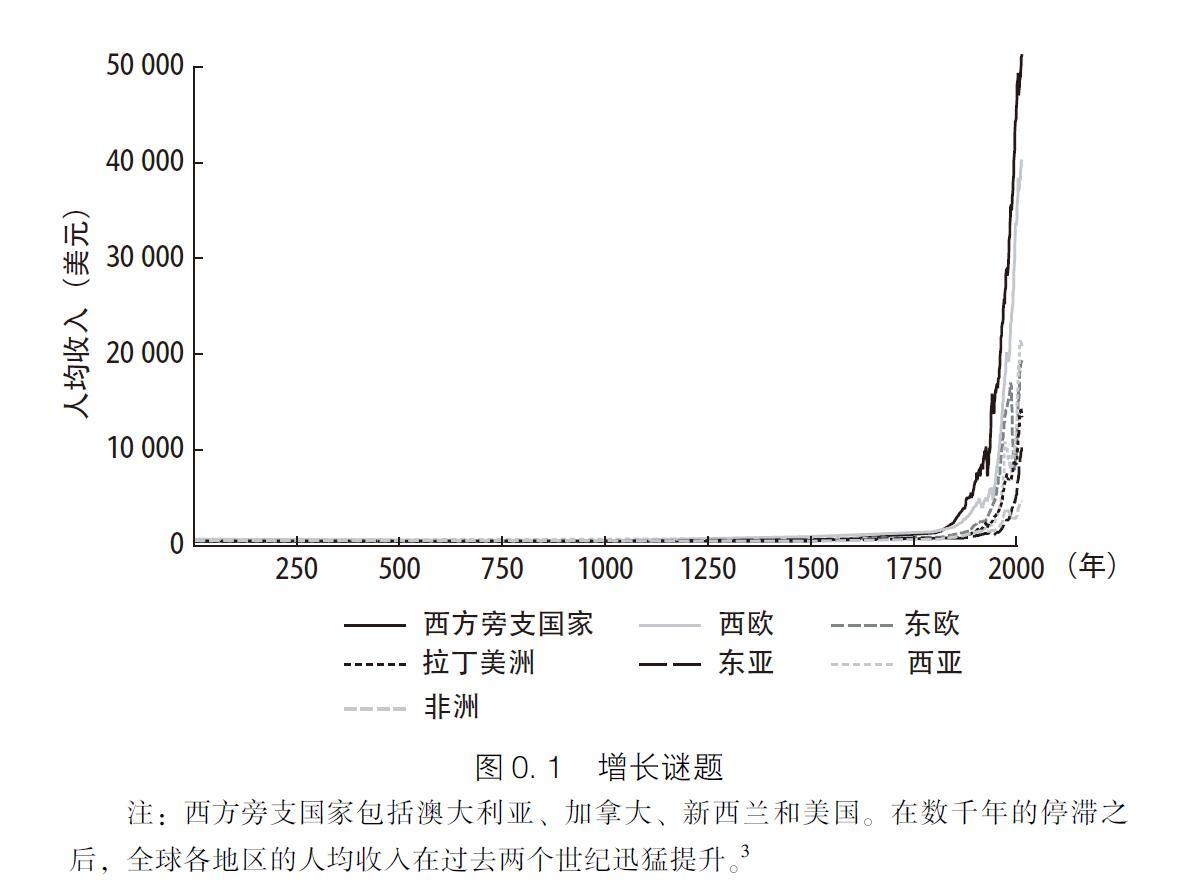

“馬爾薩斯陷阱”最經典的一個結論是,人口增長并沒能推動生活質量的提升。蓋勒提到一組數據:3000多年前的古巴比倫,日均工資約7公斤小麥,到工業革命前夜,荷蘭的阿姆斯特丹是10公斤小麥,法國的巴黎是5公斤,意大利的相關城市是3-4公斤。3000年間,個人收入幾乎未漲。

而自19世紀初以來的200年間,全球平均收入足足提升了14倍。“生育率下降,生活質量提升不受人口增長帶來的拉平效應,這也讓人類開啟一個長時期的繁榮時期。”蓋勒如是解釋。

“所謂現代化,本質是對‘馬爾薩斯陷阱’的克服。”蓋勒總結。

從效果上看,過去追求人口總量的邏輯逐漸被關注每個人生活質量的邏輯所替代。除代際收入跨越式增長外,在蓋勒看來,愈加嚴重困擾全球的環境問題也將迎刃而解——輔以相關技術突破,人口減少將逐漸減輕對環境的壓力。

從低生育率的發生機制來看,沒有哪個國家可能逃脫這一趨勢。

《2022年世界人口展望》預測,預計至2050年全球人口增長一半以上將集中在印度、巴基斯坦、菲律賓以及埃及、剛果(金)、埃塞俄比亞、尼日利亞、坦桑尼亞等亞非國家。但在蓋勒看來,仍在不斷加深的全球化科技革命遲早會將這些國家深度卷入其中,他們總有一天要面對當今發達國家面對的問題。

政府通過政策刺激生育的方案也將愈加困難。“隨著時間推移,政策成本將愈加龐大,因為提升子女質量對于父母來說更有動力、收益更大,也更為普遍。”他說。

比起早晚都要到來的人口下降,更重要的問題或許是不同國家步入轉折點的先后次序。事實上,在工業革命最早發生的歐美國家,也最先迎來人口大轉型,他們不僅早早跳出停滯時代,并與后發國家拉開明顯差距。

為什么是這些國家?蓋勒細數包括制度、文化等原因,最終認為,一切皆可歸因至地理因素——過去新月沃土地區(編者注:一般指西亞、北非地區兩河流域及附近一連串肥沃的土地)在農業革命之后得到發展,但當時的有利因素,如廣闊的面積、中央集權式統治,在工業時代卻“輸給”了更為分散的歐洲,眾多國家競爭的格局不僅對創新容忍度更高,而且更容易建立起開放型制度體系。

即便如此,蓋勒也提到,在看似早已“注定”的地理因素面前,并不乏偶然性事件沖擊。

在工業革命發源的英國,黑死病就充當了這一角色。它在14世紀殺死了近40%的不列顛群島居民,導致農業勞動力短缺、議價能力提升,迫使土地貴族提高佃戶收成占比。這讓英國政治和經濟權力分散,更多社會群體參與創新和財富創造。瘟疫也放大東、西歐間的制度差異,使其走向截然不同的增長軌跡。

眼下,新冠疫情為全球發展再添變數。

在蓋勒看來,在當今的醫療衛生水平下,疫情很難帶來過去那樣的災難性影響。但是,一些改變也確實發生了,居家辦公讓勞動力流動性更強,而疫情的全球性流行也令各國意識到,合作才是解決發展問題的最終答案。

一方面,盡管人口不可避免地下降,“變革之輪”也能持續轉動。蓋勒認為,在全球化趨勢下,跨國智力交換愈加頻繁,他經常能看到中美兩國科學家互相交流、共同推進科技進步。由于全球人口總量已經足夠大,很難會出現因缺少人才而造成的全球經濟倒退。

另一方面,人口多樣性對經濟發展的作用將更為突出。

蓋勒曾對多樣性與經濟發展的關系進行定量研究。他發現,不同地區人口多樣性程度的變化與智人從非洲走向世界的遷移路線呈現出較強相關性,即總體人口的多樣性水平隨著與非洲的遷徙距離增加而下降,部分表現為各個本土族裔群體的基因多樣性隨著遠離非洲而減少。

以此為標準,分別繪制人均GDP、人均燈光亮度、城市化率與人口同質性的關系曲線,得到的都是拋物線,駝峰基本都出現在亞歐大陸的位置。

蓋勒分析指出,這恰恰展現出多元化的“兩面性”:一定程度的多元化有利于經濟增長,但超出一定限度后,將帶來各種沖突,不利于政治穩定。

與地理因素不同,人口多樣性帶來的經濟繁榮并非不可改變。在蓋勒看來,通過設計合適的政策,可以達到發揮其益處、緩和不利影響的效果。

“對于中國,由于地理條件造成的相對同質化社會,更需要通過教育,鼓勵對新想法開放的心態、對事物的懷疑精神和勇于改變現狀的意志,并營造一個觀點和創新能夠互相交融的環境。”

人口下降是否會導致中國現有競爭力喪失?蓋勒認為,更應該關注比例而非總量。“即便中國對人口規模有所關注,如果考慮到全球人口減少趨勢,中國人口占全球人口的比例是很難有很大改變的。”

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP