每日經濟新聞 2025-10-04 18:55:34

每經記者|岳楚鵬 王嘉琦 宋欣悅 每經編輯|段煉 高涵 潘海福

◆本周,估值5000億美元的OpenAI在48小時內推出兩大產品:“即時結賬”功能和獨立社交應用Sora App,旨在緩解虧損壓力,實現全年130億美元的營收目標。前者使ChatGPT變身“AI導購+收銀臺”,挑戰亞馬遜;后者以“AI版抖音”面貌攪動社交媒體賽道。這兩款產品引發了關于OpenAI“賺錢”與“初心”的爭議。

◆哈馬斯:同意釋放所有人質、移交加沙地帶管理權,但有條件;日本自民黨新任總裁今日揭曉;涉6萬枚比特幣,全球最大單筆加密貨幣案主犯認罪;英偉達市值一周增長2291億美元至4.56萬億美元;2025年諾貝爾獎來襲。

OpenAI 5000億美元估值下的“變現”閃電戰:

一手挑戰亞馬遜,一手攪動Meta

本周,估值已高達5000億美元的全球“最大獨角獸”OpenAI,在48小時內接連祭出兩大重磅產品——在ChatGPT中上線的“即時結賬”功能,以及獨立社交應用Sora App。

這一系列密集動作,其目標清晰而迫切:緩解OpenAI自身巨大的虧損壓力,并為其設定的全年130億美元營收目標注入強心劑。其中,“即時結賬”功能使ChatGPT搖身一變,直接成為了“AI導購+收銀臺”,挑戰亞馬遜的核心電商利潤區;而Sora App則以“AI版抖音”的面貌,攜其強大的Sora 2視頻生成能力,悍然闖入并攪動著本已競爭白熱化的社交媒體賽道。

然而,這兩款極具商業野心的產品,也讓OpenAI這家以“研發造福人類的先進人工智能”為使命的公司,面臨著來自內部員工和外部市場前所未有的尖銳拷問:公司當前的種種舉動,究竟是在為AGI(通用人工智能)理想“供血”,還是正在打造一臺“生產AI垃圾內容”并意圖“壟斷”市場的賺錢機器?

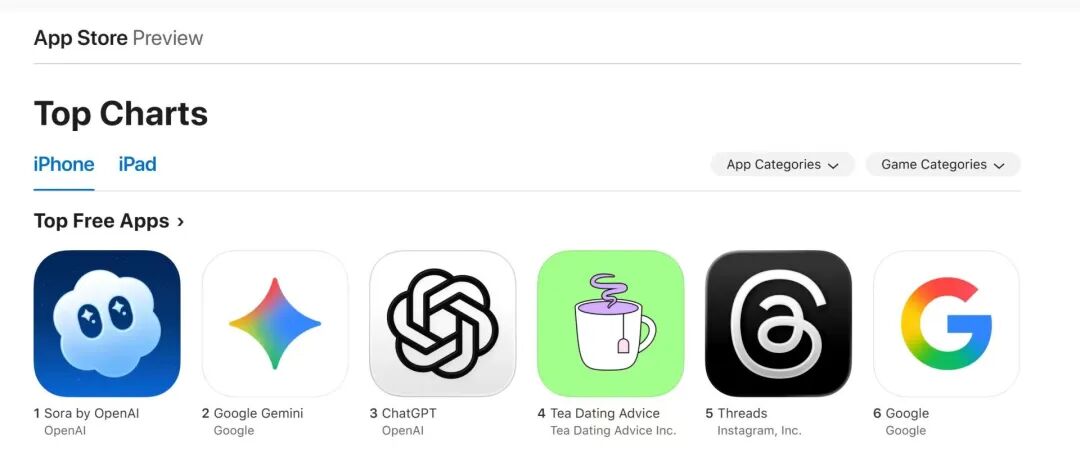

Sora App登頂全美免費榜:從視頻生成到“社交數據”的圍獵

作為一款獨立的移動應用,Sora App的核心是基于OpenAI最新的視頻生成模型Sora 2,為用戶創造沉浸式的短視頻內容。OpenAI聲稱,Sora 2模型相比初代有了重大升級:首次實現了音頻與畫面的同步生成,大幅提升了物理精確性,并增強了畫面的分辨率和細節真實感,標志著AI視頻生成領域的“GPT-3.5時刻”。用戶只需上傳一張照片或輸入一段文字提示,即可生成最長達10秒的超現實短視頻。

當地時間周五(10月3日),Sora App登頂蘋果美國“熱門免費應用”榜單。

《每日經濟新聞》記者(以下簡稱每經記者)在實測后發現,Sora 2在物理邏輯、畫面一致性和真實感上確有顯著提升。然而,“現實不存在了”的時刻尚未完全到來,Sora 2仍有明顯局限:首先,生成效率偏低,生成一個10秒的視頻往往需要等待2分鐘甚至更長時間;其次,下載或分享到其他平臺時,視頻的清晰度會有所下降。 這意味著,Sora App當前更適合作為一種新奇的娛樂互動工具,而非專業的商業內容創作利器。

每經記者讓Sora App生成阿爾特曼版“雞排哥”。視頻中,阿爾特曼作為主角的神情動作自然,極度逼真,中文口音也帶著一股外國人講中文的腔調。但眼尖一點會發現,作為背景存在的汽車居然是倒退著行駛的,這說明Sora 2對視頻的把控仍存在疏漏。

此外,在描述運動場景時,每經記者嘗試讓Sora App創作一場足球比賽,球員射門時仍會出現怪異姿勢。

除了生成能力,Sora App還主打社交玩法。它采用了類似TikTok的豎屏視頻流界面,并內置了強行形成社交關系鏈的邀請機制,以及允許用戶將自己或好友的虛擬形象植入AI視頻的“客串”(Cameo)功能。這種強社交屬性,使其更像一個注重互動和二次創作的平臺。

更深層的意義在于,Sora App為OpenAI帶來了其夢寐以求的用戶社交數據和海量的視頻內容,這將極大地反哺其模型的迭代。相比文本和靜態圖像,視頻數據對于訓練AI理解復雜的物理世界至關重要。

“賽博禪心”公眾號主理人向每經記者直言,Sora App的首要目標可能并非商業變現,而是為了收集用戶的本地數據和文件。“產品本身是否成功并不重要,OpenAI更看重的是利用它來收集數據,并向資方證明其強大的數據收集能力。”

即時結賬:ChatGPT化身“AI導購+收銀臺”

如果說Sora App的商業化還略顯含蓄,那么幾乎同時推出的“即時結賬”功能,則是OpenAI實現商業化變現的“殺手锏”。

美國用戶現在已經可以在與ChatGPT的對話中,直接獲取商品推薦并“一鍵下單”完成購買。目前該功能已支持美國Etsy平臺上的賣家,并通過Stripe提供一鍵支付服務,超過一百萬的Shopify商家也將很快接入。OpenAI希望借此將ChatGPT平臺上每日產生的海量“購物咨詢”,直接轉化為實實在在的“交易流水”。

在商業模式上,OpenAI將從每筆交易中抽取傭金。知情人士透露,OpenAI CEO薩姆?阿爾特曼(Sam Altman)曾暗示過約2%的分成比例——這一費率顯然是在“硬剛”亞馬遜高達15%的“天價扣點”和谷歌購物廣告約12%的費率,其意圖在于迅速吸引廣大商家入駐,以期快速建立起一個全新的AI電商生態。

85億美元的“燒錢”壓力:OpenAI為何急于變現?

“即時結賬”和Sora App的同步推出,清晰地釋放出一個信號:在巨大的財務壓力之下,OpenAI正被迫加速褪下其“非營利性”的理想主義外衣,向一家以盈利為導向的商業巨頭加速轉型。

這場轉型的背后,首先是其驚人的“燒錢”速度。據美國科技媒體The Information查閱的股東文件顯示,盡管2025年上半年OpenAI的營收達到了43億美元,但同期的研發支出卻激增至67億美元,預計今年的現金消耗將高達85億美元。?模型的迭代訓練成本高昂,且公司正攜手甲骨文、英偉達和軟銀等巨頭,計劃建設一個總功率高達17吉瓦、總投資額預計將達到約8500億美元的超級AI計算設施。

為此,OpenAI設定了盡快實現130億美元年收入的短期目標。而“即時結賬”與Sora App,正是被寄予厚望、能夠為AGI研究持續“供血”的關鍵商業化產品。

圖片來源:每日經濟新聞資料圖

這兩款產品的商業沖擊力是顯而易見的:“即時結賬”試圖將購物的全流程鎖定在ChatGPT的生態系統內,直接威脅到了谷歌的廣告業務和亞馬遜的電商業務這兩大核心利潤區,使OpenAI有望成為新的“流量守門人”與“交易中介”;而Sora 2及其應用,則極大地降低了高質量視頻的創作門檻,可能引發社交媒體平臺的內容供給爆炸,從而沖擊TikTok、Meta等平臺的用戶內容與推薦系統的核心價值。

由于市場對Sora 2強大音視頻生成能力可能催生出全新的社交媒體生態系統的擔憂,Meta股價震蕩,截至周五,本周累計跌逾5%。

從“造福人類”到“AI垃圾”?

一場關于金錢與使命的拷問

OpenAI大刀闊斧的商業化轉型,在公司內部和公眾輿論中,都引發了一場關于“壟斷”、“金錢”與“使命”的深刻拷問。CEO薩姆?阿爾特曼需要向世界,也向自己的員工,解答一個核心問題:當公司離賺錢越來越近時,是否也意味著離“造福全人類”的初心越來越遠?

營銷和戰略咨詢服務機構Winsome Marketing指出,“即時結賬”功能,在某種程度上被視為一個“包裹著便利外衣的壟斷舉動”。它意在成為7億潛在消費者與無數商戶之間的一個“強制中間商”,商戶則可能淪為OpenAI商業生態中的“履約方”。

而圍繞Sora App的爭論,則更直接地集中在了“AI垃圾內容(AI slop)和深度偽造(Deepfake)的風險”上。多位OpenAI的現任及前任研究員,近日在社交平臺上公開表達了他們的不滿與擔憂,質疑Sora App的推出,是否真正符合OpenAI“研發造福人類的先進人工智能”這一非營利性的創始使命。

OpenAI的預訓練研究員約翰?霍爾曼(John Hallman)在其帖子中表示:“基于AI的信息流很可怕。我不否認,當第一次得知我們要推出Sora 2時,我內心確實有些擔憂。”而OpenAI的前研究員羅漢?潘迪(Rohan Pandey)則借此時機,宣傳起了自己的新初創公司,并暗示OpenAI已經偏離了其最初的使命。他寫道:“如果你不想打造一臺無休無止地生成AI垃圾內容的機器,而是想研發能夠推動基礎科學進步的人工智能……那就來周期實驗室加入我們吧。”

OpenAI CEO薩姆·阿爾特曼 圖片來源:視覺中國

對此,阿爾特曼在周三發布的一篇帖子中解釋稱,公司之所以為一款AI社交媒體投入巨大的資金與算力,其最終目的仍然是為了推動科學發展和通用人工智能(AGI)的研究。他將盈利定位為實現公司使命的必要“手段”,而非最終“目標”。 他認為,只有通過大規模的商業化應用,才能獲得足夠的資金,來支撐耗資巨大的AGI安全研究和基礎設施建設,并最終實現“造福全人類”的崇高初衷。

OpenAI當前的戰略已然清晰:利用其在生成式AI領域的暫時領先優勢,快速構建面向廣大消費者的、能夠產生巨額現金流的商業化產品,并以此來不計成本地支持其在AGI這一未知領域的終極探索。

這無疑是一場豪賭。成功,OpenAI或許能如阿爾特曼所愿,成為一家既能改變世界、又能實現商業成功的偉大公司;但失敗,它也可能如其內部的批評者所擔憂的那樣,最終淪為一臺高效的“賺錢機器”,并在追逐利潤的過程中,忘記了出發時的初心。

哈馬斯回應“20點計劃”:

同意釋放所有人質、移交加沙管理權

據央視新聞,當地時間10月3日晚,哈馬斯發表聲明,宣布向調解方提交對特朗普“20點計劃”的回應,并表示愿意通過調解方進行談判以實施相關計劃。哈馬斯方面表示,為了實現加沙地帶停火以及以色列全面撤出加沙地帶,該組織同意根據特朗普的提議釋放所有以色列人質,并交出遇難者遺體,前提是滿足交換的必要條件。

在此背景下,哈馬斯愿意立即通過調解員進行談判,討論這一進程的具體細節。哈馬斯方面稱,同意將加沙地帶的管理權移交給一個獨立的巴勒斯坦機構(技術官僚機構)。特朗普提案中涉及加沙地帶未來和巴勒斯坦人民固有權利的其他問題,將在巴勒斯坦的全民框架內進行討論,哈馬斯也將參與其中,并為此做出負責任的貢獻。

當地時間10月3日,美國總統特朗普在社交媒體“真實社交”發文稱,基于哈馬斯剛剛發表的聲明,他相信對方已準備好實現持久和平。特朗普表示,哈馬斯必須在美東時間10月5日(周日)18時前接受協議。如果這項協議無法達成,哈馬斯“將遭受前所未有的地獄般的打擊”。特朗普呼吁以色列立即停止對加沙的轟炸,以便安全快速地營救人質,并表示目前局勢過于危險,已就相關細節展開討論。他強調,這不僅關乎加沙,更關乎整個中東地區長期以來追求的和平。

以色列總理辦公室當地時間4日凌晨發表聲明稱,在巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)作出回應后,以色列準備立即啟動美國總統特朗普提出的加沙“20點計劃”的第一階段,即釋放所有被扣押人員。

美參議院否決兩黨臨時撥款法案

政府停擺持續

白宮 圖片來源:視覺中國

據央視新聞報道,當地時間10月3日,美國參議院就民主黨提出的臨時撥款法案進行投票,最終以46票贊成、52票反對的結果,再次未能推動該法案落地。

隨后,美國共和黨提出的臨時撥款法案也未能獲得足夠票數通過,美國聯邦政府將繼續“停擺”。

同日,美國能源部長克里斯?賴特表示,因政府“停擺”持續,美國能源部下屬國家核安全管理局(NNSA)維持全部運作的資金僅夠支撐約8天,之后將不得不進入“緊急關停程序”。

當地時間10月2日,美國總統特朗普在采訪中表示,若政府持續陷入“停擺”狀態,可能會出現裁員和項目削減。

美國財政部長貝森特2日表示,持續的政府“停擺”可能會對美國經濟增長產生負面影響。

因美國國會參議院否決臨時撥款法案,美國聯邦政府自10月1日起進入“停擺”,約75萬名聯邦雇員被迫停薪休假,美國多個重要金融監管機構大部分職員1日開始被強制“停薪休假”。

路透社稱,若此次“停擺”持續較長時間,將導致關鍵經濟數據的發布被推遲或取消,影響投資者評估宏觀經濟趨勢,進而可能引發資產價格波動。?

涉6.1萬枚比特幣,

全球最大單筆加密貨幣案主犯認罪

10月2日 Hugging Face聯合創始人托馬斯?沃爾夫(Thomas Wolf):

當前的AI模型不太可能帶來重大科學突破。科學家首先得具有兩個關鍵特征。首先,取得重大突破的科學家往往持相反的觀點,并質疑他人的觀點。而支撐聊天機器人的模型旨在“預測句子中最有可能出現的下一個符號”或“單詞”。這些聊天機器人和工具只可能會被用作“科學家的副駕駛”,幫助人類產生新的想法。

10月2日 高盛研究部分析師Daan Struyven、Lina Thomas、Alexandra Paulus:

由于私人投資者興趣濃厚,黃金價格可能超過預期,2026年中或達4000美元/盎司,明年底或達4300美元/盎司。黃金買家分為堅定型和機會主義型,近期金價上漲主要反映堅定型個人買家加大采購力度。

10月3日 亞馬遜創始人杰夫·貝索斯(Jeff Bezos):

當前人工智能(AI)領域的投資熱潮是一場“好的泡沫”,它應被視為一場“工業泡沫”,而非純粹的“金融泡沫”。類似2008年銀行業危機那樣的金融泡沫對社會“只有壞處”,但工業泡沫即便破裂,也能留下寶貴的遺產:互聯網泡沫時期對光纖電纜的大規模投資,這些基礎設施在泡沫破滅后依然存在,并為后來的互聯網發展奠定了基礎。

黃金突破3900美元,白銀創14年新高

英偉達市值一周增長2291億美元至4.56萬億美元

受美國政府停擺影響,美國9月非農就業報告未能如期公布。

本周,美股三大指數均上漲。道指累計上漲1.10%,標普500指數漲1.09%,納指漲1.32%。

美股“七姐妹”中,英偉達累計漲5.29%,連漲兩周。英偉達市值一周增長2291億美元至約4.56萬億美元,成為全球首家市值突破4.5萬億美元的公司;蘋果累計上漲1.01%,連漲三周;特斯拉跌2.40%,結束此前連漲四周的趨勢。

紐約期金本周漲超2.71%,連漲七周,站上3900美元,再創歷史新高。現貨白銀一度突破48美元/盎司,創下自2011年以來新高。倫銅本周漲近5%,價格突破10700美元/盎司,創2024年5月以來新高。

(聲明:文章內容 和數據僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

記者|岳楚鵬 王嘉琦 宋欣悅

編輯|段煉?高涵?潘海福

校對|文多

|每日經濟新聞 ?nbdnews? 原創文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP