每日經濟新聞 2025-10-02 09:08:40

每經編輯|陳柯名 向江林

當地時間10月1日,珍·古道爾研究所在社交媒體上發布消息稱,該研究所當日上午獲悉,聯合國和平使者、珍·古道爾研究所創始人珍·古道爾因自然原因去世,當時她正在加利福尼亞州進行美國巡回演講。

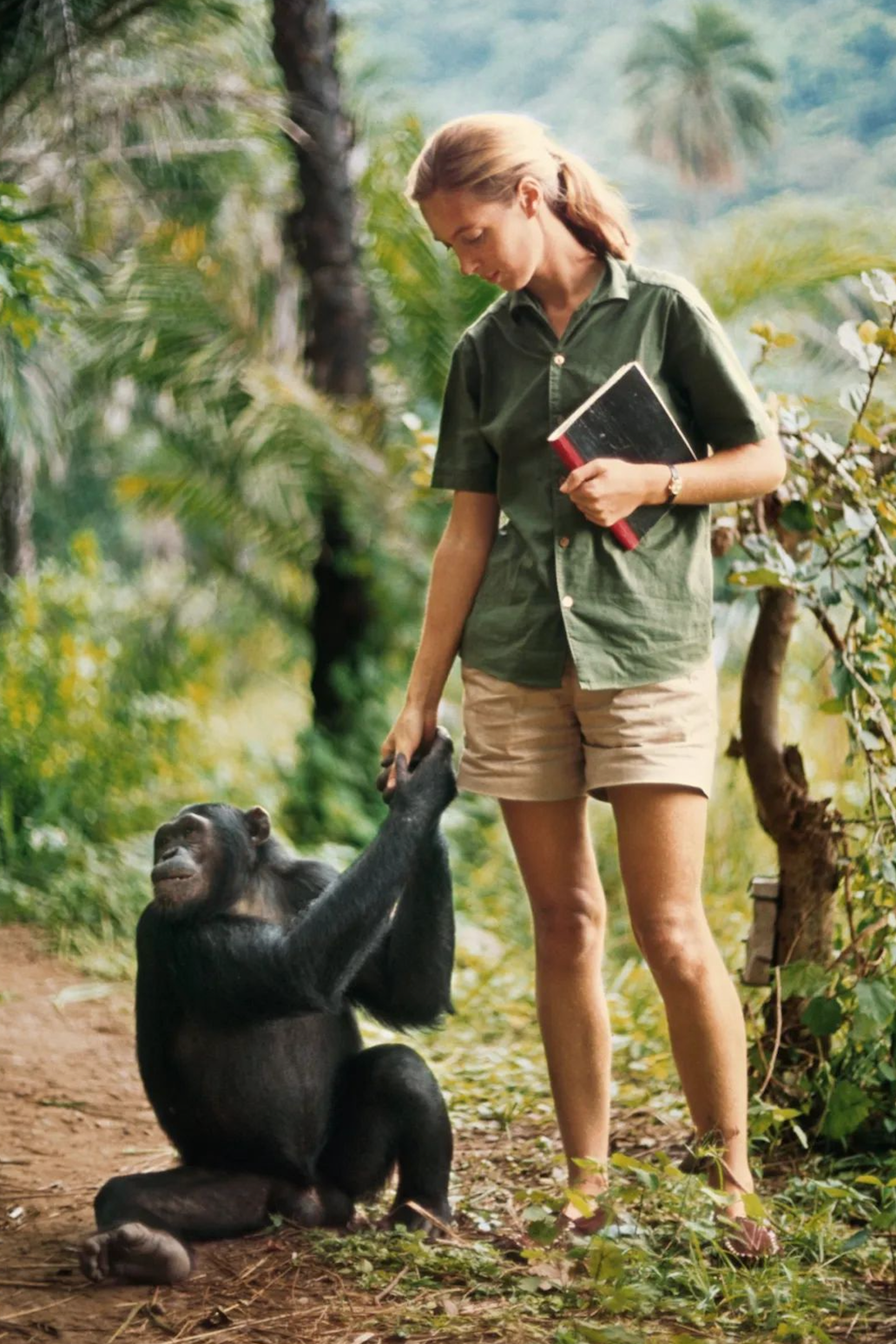

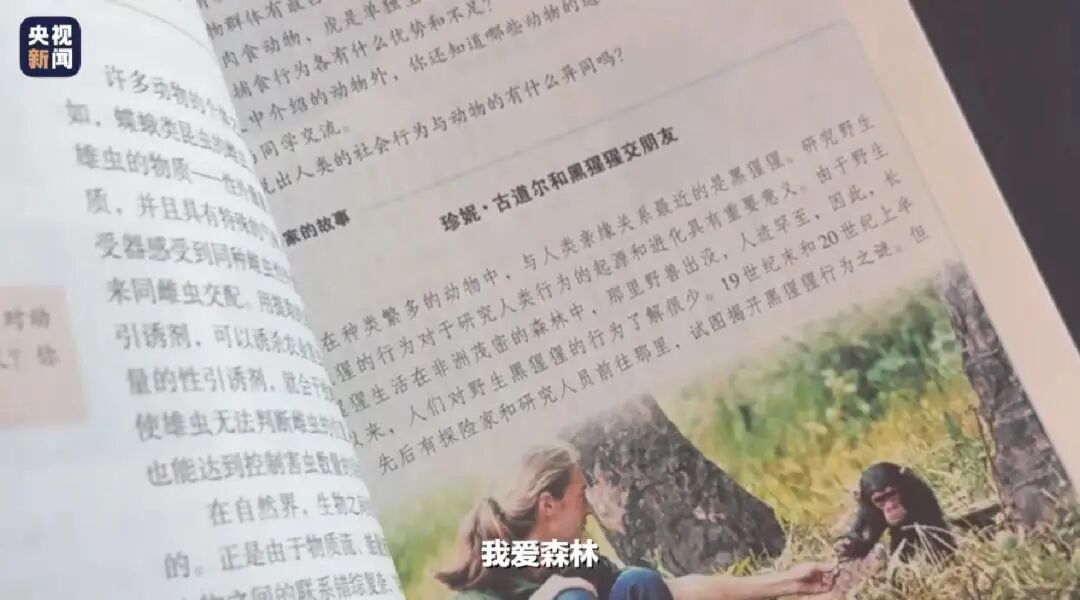

珍·古道爾(JaneGoodall)長期致力于黑猩猩的野外研究,是首位在坦桑尼亞觀察到黑猩猩行為與人類相似的科學家。她還熱心投身于環境教育和公益事業,由她創建并管理的珍·古道爾研究所是著名民間動物保育機構。

她是出現在我們科學、生物、英語教科書上的傳奇,也是開通社交賬號時被彈幕刷屏的人。60多年前,她深入非洲叢林研究黑猩猩,改寫了“人類”的定義。年過九旬,她依舊在延續自己的“極限操作”:每年花300天奔走于世界各地,呼吁人們行動起來關心周遭的動物和自然環境。

值得注意的是,2024年11月最后一天,珍·古道爾曾第17次踏上中國大陸,開啟為期五天的“希望之旅”。

在中國的五天時間里,珍·古道爾參加了六場大型活動,包括根與芽三十周年慶典、“山海有靈”2024中國野生生物影像年賽頒獎典禮、珍古道爾2024希望之旅慈善晚宴等,高強度地工作,為了讓更多人了解環境保護的重要性,宣講希望的力量。

據報道,珍·古道爾博士1934年出生于英國。她從小就喜歡觀察動物,最喜歡讀的書是《怪醫杜立德》和《人猿泰山》。這些愛好,讓她從小就萌生了去非洲看動物的想法。中學畢業后,由于家境貧困她沒有辦法繼續學業。但她收到了好朋友從肯尼亞發來的邀請,決心只身前往非洲。

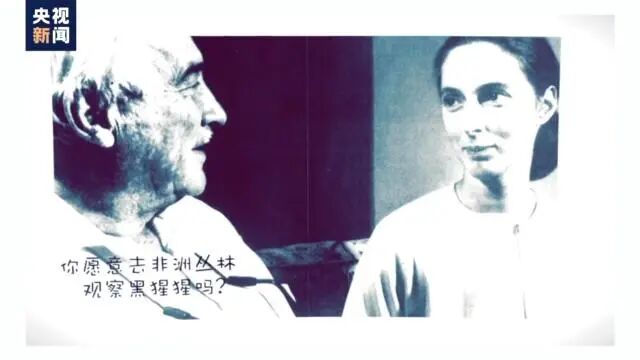

很偶然的機會,她認識了當時著名的古人類學家,路易·利基,就是那個發現了“能人”頭骨的科學家。他正在招募愿意前往非洲叢林觀察黑猩猩的調研員。希望由此探索遠古人類群居的社會進化。珍獲得了這份工作,并前往坦桑尼亞西北部的貢貝。她和黑猩猩的緣分就此注定。

那一年,她26歲。

珍·古道爾說,她真的太幸運了,才能夠遇到了不起的路易·利基。是路易·利基給了她機會,能夠研究最像人類的黑猩猩。

貢貝不僅有黑猩猩,還有高山密林和野獸。雖然生活條件非常艱苦,但她卻深愛這份工作。最開始,作為一個忽然出現在森林的人類,她根本看不到黑猩猩的影子,只能每天爬上山頂,遠遠眺望,辨別它們的叫聲 。進展不順利的時候,她也曾非常沮喪。

珍·古道爾說,她一進入到叢林,那感覺就像是回家了,那是一直以來她夢寐以求的。只有黑猩猩躲著她這件事讓她心煩意亂。盡管如此,這依然是她夢想的。

直到有一天,開始有黑猩猩逐漸接近她。雖然可以靠近,但觀察黑猩猩也不是個輕松的工作。不僅要跋山涉水地追蹤它們,還要風餐露宿,以便隨時記錄它們的行為和交流。相處時間久了,黑猩猩開始讓珍靠近它們。

觀察黑猩猩在常人看來是枯燥的工作,但她仔細記錄研究,揭開了很多無人知道的秘密。

珍·古道爾說,她熟悉了解了黑猩猩們每一個個體,不同的性格特點,了解它們的行為,觀察到它們會制作和使用工具,而這些當時被認為只有人類才能做得到。

珍還說,她了解到了雄性黑猩猩統治的權力階層,發現它們也和人類的社會一樣,有好的黑猩猩媽媽,也有不好的黑猩猩媽媽。

黑猩猩是雜食動物,除了植物也吃肉;黑猩猩可以制作和使用工具獲取食物;黑猩猩有社群結構,群體沖突中會使用武器。這些記錄都成了黑猩猩研究的早期資料,帶給世界非常大的震撼。顛覆了“人類是唯一會制造和使用工具的動物”的定義。

珍·古道爾說,她生活在一個難以置信的智慧生物的社會當中,在這個星球沒有比黑猩猩更與人類相近的生物了。

隨著非洲國家獨立,人口數量增長,追求經濟發展等社會變化,非洲大面積森林開始遭到破壞。偷獵者在貢貝的森林中獵殺成年黑猩猩,抓獲幼年黑猩猩,并將它們賣到世界各地的實驗室和馬戲團。黑猩猩的棲息地與種群數量都遭到破壞,逐漸成了瀕危動物。

珍·古道爾離開了,因為她突然意識到非洲大陸上黑猩猩的數量有了非常大的下降。她說,森林都消失了,開始有“叢林肉”的買賣,以商業為目的的打獵,獲取野生動物的肉食用……此外,母黑猩猩被獵殺,小黑猩猩被竊取走作為寵物交易賣去其他國家,用作人們娛樂的動物或者馬戲團等。

珍·古道爾說,她知道她必須試著做點什么。

為了拯救黑猩猩,珍從研究黑猩猩的動物行為科學家,變成了一名呼吁世界保護黑猩猩的動物保育人士。通過幾十年對黑猩猩的研究,向世界展示了保護黑猩猩免于滅絕的迫切需要。

她重新定義了物種保護對當地人和環境需求的意義,探索了以社區為中心的保護和發展項目。1991年,她和一群坦桑尼亞青年創辦了“根與芽”,鼓勵青年人關心環境、保護動物、服務社區,為所在的社區或學校帶去積極的轉變。

珍·古道爾說,他們的努力奏效了,現在從貢貝上空飛過不會再看到光禿禿的山嶺,樹木都再生了,村子里用于耕種的土地在一旁,從而達到保護環境的目的。他們為貢貝里隔絕的黑猩猩打通了一個走廊,以便它們可以和南邊的黑猩猩溝通,這也奏效了。

編輯|陳柯名 向江林

校對|魏文藝

每日經濟新聞綜合自央視新聞、澎湃新聞等

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP