每日經濟新聞 2022-03-05 21:51:29

對比往年政府工作報告,今年“穩”字出現的頻次明顯增加,釋放出“穩增長”的強烈信號。報告中特別強調:“今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。面對新的下行壓力,要把穩增長放在更加突出的位置。”

每經記者|劉艷美 黃名揚 每經編輯|楊歡

面對需求收縮、供給沖擊、預期減弱三重壓力,今年的政府工作報告提出,著力穩定宏觀經濟大盤,保持經濟運行在合理區間。

對比往年政府工作報告,今年“穩”字出現的頻次明顯增加,釋放出“穩增長”的強烈信號。報告中特別強調:“今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。面對新的下行壓力,要把穩增長放在更加突出的位置。”

圍繞穩增長目標,一個最為重要的指標就是GDP增速。今年,這一數字被確定在“5.5%左右”,略高于過去兩年5.1%的平均增速。

這被普遍認為傳遞出中國有能力穩定經濟增長的決心和信心。但政府工作報告也坦言,這是高基數上的中高速增長,需要付出艱苦努力才能實現。

如何尋找著力點?我們試圖通過三組數據,透視穩增長目標下的應對之道。

去年,我國經濟實現8.1%的超預期增長。不過一方面,這是在疫情沖擊之下,2020年GDP僅增長2.2%的低基數條件下實現的;另一方面,盡管去年一、二季度全國經濟增速分別達到18.3%和7.9%,但三季度迅速回落至4.9%,四季度又進一步回落至4.0%。

圖片來源:國家統計局

在這樣的背景下,要實現5.5%的增速目標,顯然并不是一件容易的事。正如政府工作報告所說,必須“爬坡過坎”,需要“主動作為”。

其中,一個值得注意的顯著變化是,今年“發展主要預期目標”中明確,“能耗強度目標在‘十四五’規劃期內統籌考核,并留有適當彈性,新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。”

此外,“推動能耗‘雙控’向碳排放總量和強度‘雙控’轉變”,也首次寫入政府工作報告。在此之前,去年底召開的中央經濟工作會議就已提出,“創造條件盡早實現”這一轉變。

國家“十四五”規劃綱要設定的節能減排目標

能耗“雙控”,指的是能源消費總量控制與單位地區生產總值能耗強度控制,此前已實施多年。去年,政府工作報告首次提出“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作”,優化產業和能源結構也成為重點工作。然而,在實際落實過程中,部分地方和行業采取“運動式減碳”方式,導致煤炭價格飆升、火電企業虧損、多地拉閘限電等一系列連鎖反應。

為此,去年10月,國務院出臺的《2030年前碳達峰行動方案》,明確能源安全和經濟增長是降碳的兩大底線;一個月多后的中央經濟工作會議也提出,實現碳達峰碳中和,“不可能畢其功于一役”;今年1月,中央政治局集體學習時,再度強調要處理好發展和減排的關系,“減排不是減生產力,也不是不排放”。

對比來看,政府工作報告中有關碳達峰碳中和的工作要求,也從去年的“扎實做好”轉變為今年的“有序推進”。從能源“雙控”向碳排放“雙控”轉變,也體現出實事求是的發展態度。

要知道,我國能源結構以高碳的化石能源為主,占比達到85%。國內碳排放80%以上來源于能源活動。能耗“雙控”對于控制碳排放,無疑具有重要作用。但相比不區分清潔能源和非清潔能源的能耗“雙控”,向碳排放“雙控”轉變,意味著不僅鼓勵增加清潔能源消費,也給予地方發展一定的靈活性和彈性。

在盡量減少對經濟的影響、實現可持續發展的同時,這也為積極有序實現新能源替代,推動能源低碳轉型提供了更多空間。

著力穩定宏觀經濟大盤,擺在首位的舉措就是“提升積極的財政政策效能”。

政府工作報告提到,今年中央對地方轉移支付增加約1.5萬億元、規模近9.8萬億元,增長18%,“為多年來最大增幅”。同時,中央財政將更多資金納入直達范圍,省級財政也要加大對市縣的支持,務必使基層落實惠企利民政策更有能力、更有動力。

圖片來源:攝圖網_500472184

此前,中央經濟工作會議提出2022年財政政策的三個要點:“保證財政支出強度”“實施新的減稅降費政策”“堅決遏制新增地方政府隱性債務”——即增支、減稅和控債。

最新的政府工作報告,給出了更細化的數據目標。

關于增支,預計今年財政收入繼續增長,加之特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等,支出規模比去年擴大2萬億元以上。

對于減稅,2022年要實施新的組合式稅費支持政策,并明確“堅持階段性措施和制度性安排相結合,減稅與退稅并舉”。同時,將具體目標設定為“預計全年退稅減稅約2.5萬億元”。

對于控債,今年赤字率擬按2.8%左右安排,回到疫情前水平;擬安排地方政府專項債券3.65萬億元,與去年持平。

事實上,增支、減稅和控債是財政中典型的“不可能三角”,因為財政收支的恒等式是:財政支出=財政收入+新增債務。

對此,不久前,中國社科院國家金融與發展實驗室(NIFD)發布的2021年地方區域財政分析報告指出:“2022年中國穩增長壓力增大,如果2022年財政政策更側重于減收和增支來助力經濟復蘇,‘財權上收、事權和債務下放’的財政體制不發生改變的情況下,地方政府債務問題將在2023年變得非常棘手。”

報告還提到,在目前需求疲軟、基建乏力情況下,財政承擔著比以往更加艱巨的責任,財政體制改革之路任重道遠,破除“不可能三角”,需要新一輪的財政體制改革。

對此,最新的政府工作報告已明確,將“推進省以下財政體制改革”。

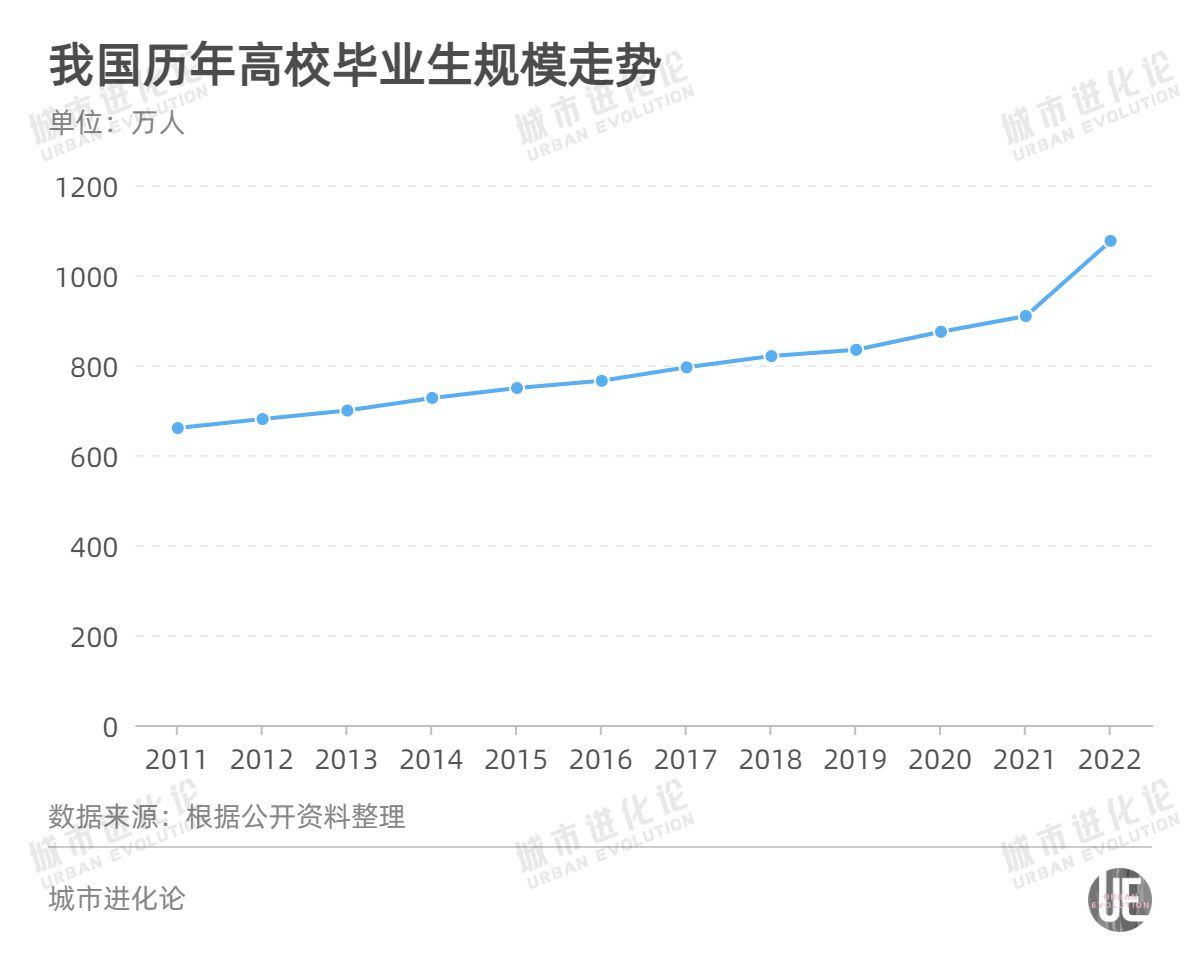

“今年高校畢業生超過1000萬人。”今年的政府工作報告,罕見地專門點出高校畢業生總體規模。

近年來,高校畢業生規模迅速增長。2020年,高校畢業生較前一年增長40萬人,達到874萬人;2021年,這一數字首次站上900萬臺階,突破909萬人;2022年,高校畢業生數量再創新高。

根據此前教育部新聞發布會通報,2022屆高校畢業生規模預計為1076萬人。這不僅是總體規模首次超過1000萬人,更比上一年增加了167萬人。一年的增量,接近2011年至2019年近十年間的增長總量(約174萬人)。

規模迅速增長,如何保就業成為重中之重。

去年11月,教育部在《做好2022屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知》中就指出,“2022屆普通高校畢業生規模、增量創歷史新高,就業形勢復雜嚴峻”,并給出完善市場化社會化就業促進機制等七大方面措施,促進畢業生就業創業。

今年2月,國家發改委等八部門又聯合印發《關于深入實施創業帶動就業示范行動力促高校畢業生創業就業的通知》,提出要力爭2022年為高校畢業生提供200萬個高質量就業機會。其中,女性高校畢業生等群體被重點提及。

激烈的競爭下,就業歧視引人關注。今年的政府工作報告也專門提及,要“堅決防止和糾正性別、年齡等就業歧視”。

一定程度上,這也與當前生育率持續走低相關。一個值得玩味的對比數據是,今年高校畢業生達到創紀錄的1076萬人;而去年全年出生人口也只有1062萬人,出生率再創新低。

零增長、甚至負增長時代已不再遙遠,鼓勵生育也成為全社會關注的焦點問題。

今年的政府工作報告也明確要完善三孩生育政策配套措施,將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除,發展普惠托育服務,減輕家庭養育負擔。如何讓更多人“愿意生、生得起、養得好”,期待更多配套政策落地生根。

封面圖片來源:新華社

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP